Dolny l¹sk - dziedzictwo przesz³oci utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains

Sieroszowice

- powiat polkowicki

vor 1945

Kunzendorf

- Kreis Glogau

Koció³ p.w. w. Piotra i Paw³a

wzmiankowany by³ ju¿ w 1350 roku. Obecny budynek pochodzi z XVI wieku. W czasach

reformacji przechodzi w rêce ewangelików i s³u¿y im do 1654 roku, kiedy to na

powrót staje siê u¿ytkowany przez katolików. Przebudowie uleg³ w XVI wieku a

restaurowany by³ w latach 1910 i 1958. Gotycki w architekturze, jednonawowy,

murowany z kamienia polnego, otynkowany. Zbudowany na rzucie prostok¹ta, od

zachodu wie¿a na rzucie kwadratu, od pó³nocy przybudówka mieszcz¹ca na parterze

zakrystiê i kruchtê a na piêtrze emporê otwieraj¹c¹ siê do nawy dwoma szerokimi

arkadami. Schody na emporê prowadzi³y kiedy w zachodniej cianie kruchty -

jednobiegowe. Wyposa¿enie wnêtrza pónobarokowe i rokokowe z XVIII wieku.

Najstarszy element wyposa¿enia to chrzcielnica pochodz¹ca z prze³omu XIII i XIV

wieku. Kilka kamiennych p³yt nagrobnych przedstawicieli rodów von Braurs i von

Loss. Oprócz gotyckiego dzwonu, na wie¿y znajduj¹ siê tak¿e dzwony pochodz¹ce z

czêciowo zniszczonego w czasie II wojny wiatowej i rozebranego póniej

kocio³a ewangelickiego.

Obok kocio³a stoi dzwonnica stoj¹ca niegdy ko³o wi¹tyni

ewangelickiej.

Wnêtrze wi¹tyni kryje ulokowan¹ na cianie niezwykle

interesuj¹c¹ p³ytê w jêzyku polskim !!!

Zygmunt z Urbanowa

Urbanowski

herbu Prus

dziedzic

Kunzendorfu

ur. 10. Sierpnia

1844. um. 22. Maja 1905.

Prosi o modlitwê.

Obok kolejna p³yta

powiêcona ¿o³nierzom poleg³ym na frontach I wojny wiatowej a pochodz¹cym z

Sieroszowic.

Georg Kubon

14.03.16

Paul Salomon

16.12.16

Paul Guhn

22.09.17

Alfred Walter 14.10.18

Klasycystyczny pa³ac zosta³

zbudowany na miejscu poprzedniego w 1798 roku dla rodu von Eckartsberg. Ca³oæ

za³o¿enia nale¿a³a w 1680 roku do Hansa Ernsta von Schkopp. Inny odnotowany

w³aciciel to ród von Lippe. Autorem projektu pa³acu by³ prawdopodobnie

Christian Valentin Schultze.

W p³ycinach w elewacji pó³nocnej

i po³udniowej umieszczono p³askorzeby przedstawiaj¹ce staro¿ytne bóstwa.

Fragment zabudowy gospodarczej

dawnego maj¹tku.

Hochzeit von

Gerhard und Johanna Silomon-Pflug am 6. April 1929 auf Gut Kunzendorf Kreis

Glogau ( Schloss ) im Speisesaal.

Sitzend:

Martha Rissmann, Oskar

Rissmann(Brautvater) Elisabeth Silomon (Mutter v. Bräutigam, lebte zeitweise mit

im Schloss) das Brautpaar, Helene Rissmann (Brautmutter) Amtsrat

Harrer(Vorbesitzer von Gut Kunzendorf von ? bis 1926).

Stehend:

Ursel Rissmann, Frau Sander, Poldi

Pohl (zu der Zeit Besitzer vom Nachbargut Greif )Gertrud Ingenbrand (Schwester

des Bräutigams, lebte zeitweise mit auf Gut Kunzendorf) Gerda Martin, Peter

Rissmann, Ilse Heckenmann, Walter Heese, Wirtschaftsinspektor Gustav Luschert

auf Gut Kunzendorf, Jutta Pohl (Ehefrau von Poldi Pohl, Gut Greif) Frau Luschert,

Paula Müller (Frau von Dr. Hans Müller) Wichart Schwarzlose, Herr Sander.

2. Reihe: Gerhard

Ingenbrand, Dr. Hans Müller (Arzt aus Polkwitz) Lotte Schwarzlose, Wilhelm

Rissmann. Blumenkinder sind Sohn und Tochter vom ersten Traktorführer auf Gut

Kunzendorf Johann Jakubek.

Hochzeitszug am gleichen Tag auf dem

Weg vom Schloss zur evangelischen Kirche, welche leider nicht mehr steht:

Angeführt vom Kunzendorfer Kriegerverein, der Fahnenträger ist Adolf Karschunke

aus Kunzendorf, die Kinder von Johann Jakubek aus Kunzendorf.

Bilder aus dem Besitz der Familie Silomon-Pflug

Gustav Karschunke mieszkaniec

Sieroszowic w wiele lat od czasu niesienia chor¹gwi na wczeniejszym zdjêciu.

Grób Gerharda Silomon-Pflug 1885

- 1934 jednego z ostatnich w³acicieli maj¹tku w Sieroszowicach.

Po nag³ej (w tajemniczych okolicznociach) mierci Gerharda Silomona-Pfluga

maj¹tek w Siroszowicach przejmuje rodzina

Schleswig-Holstein i kolejni bracia.

Johann-Georg Prinz zu Schleswig-Holstein (1911-1941) w³aciciel maj¹tku w latach

1936 - 1941. Zgin¹³ na froncie wschodnim.

Friedrich-Wilhelm zu Schleswig-Holstein (1909-1940) by³ kolejnym na licie ale

zgin¹³ we Francji w 1940 lub w 1941 roku.

Friedrich-Ferdinand zu Schleswig-Holstein (1913-1989) -

jedyny z braci który prze¿y³ wojnê.

Ksi¹¿ê Friedrich-Ferdinand (1913 - 1989) i ksiê¿na

Anastasia zu Schleswig-Holstein (1922 - 1979) z najstarsz¹ córk¹ ksiê¿n¹ Elisabeth zu

Ysenburg ( zu Schleswig-Holstein ) z Glücksburg - obecnie.

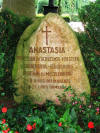

Pomniki nagrobne ksiêcia

Friedricha-Ferdinanda i

ksiê¿nej Anastasji zu Schleswig-Holstein

na cmentarzu w Glücksburg.

Pozosta³oæ cmentarza

ewangelickiego obok wspó³czesnego.

Budynek dawnej szko³y.

W 1786 roku powsta³a w

Sieroszowicach wi¹tynia ewangelicka. Koció³ o konstrukcji szachulcowej poddano

remontowi w 1862 roku a w trzy lata póniej dostawiono wolnostoj¹c¹ wie¿ê.

Opuszczony w latach powojennych ostatecznie rozebrano. Wspó³czenie na jego

miejscu stoi dom mieszkalny.

Wspó³czesna kapliczka na miejscu po pomniku upamiêtniaj¹cym ¿o³nierz poleg³ych

na frontach I wojny wiatowej a pochodz¹cych z Sieroszowic oraz obelisk

upamiêtniaj¹cy odkrycie z³ó¿ miedzi przez Jana Wy¿ykowskiego. Jest taka wersja

zgodnie z któr¹ odkry³ to miejsce na niemieckich mapach geologicznych.

Popadaj¹cy w ruinê budynek gospodarczy w maj¹tku Nieder

Kunzendorf oraz fragment starej mapy.

Pa³ac oraz zabudowa gospodarcza dawnego maj¹tku, koció³

p.w. w. Piotra i Paw³a, drewniana dzwonnica oraz kapliczka (dawny pomniku upamiêtniaj¹cym

¿o³nierz poleg³ych na frontach I wojny wiatowej).

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.

Archiwalne widokówki i zdjêcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana

Topografia l¹ska z lat 1744-1768. Skan udostêpni³ autor strony:

http://www.dokumentyslaska.pl/

Friedrich Bernhard Werner - Schlesische

Bethäuser. Reprint von 1748 - 1752.

Zdjêcia pochodz¹ z czasopisma Neuer Glogauer Anzeiger.

Historia Sieroszowic w jêzyku niemieckim napisana przez

Inge Spiegel geb. Silomon - Pflug

Kunzendorf (Sieroszowice bei Glogau)

Im Jahre 1305 als Conradi villa erstmals erwähnt - später Kunzendorf - mein

Geburtsort in Schlesien. Weit weg, 900 km trennen mich von meinem Wohnort

Isingen (im Schwabenland) von meiner unvergeßlichen Heimat. Immer wieder zog es

mich dahin zurück, seit 1978.

Schon sechs mal haben mein Mann, meine Enkelkinder und ich die weite Reise nach

Kunzendorf unternommen. Immer wieder versuchte ich mir beim Gang durch das Dorf

vorzustellen, wie es wohl früher war, als in den ehemaligen deutschen Gehöften

(in sich geschlossene Bauernhöfe verschiedener Größe, die sich links und rechts

zweier durch den Ort laufenden Hauptstraßen, geteilt durch Ober- und Niederdorf

mit dem Mittelpunkt das landwirtschaftliche Anwesen das Gut) noch ihre

ursprünglichen Bewohner ihrer Arbeit nachgingen und ihr Leben hier verbrachten.

Wie muß dieser Ort vor ca. 60 Jahren geblüht haben. Überall vernahm ich Spuren

Jahrhundert altem Deutschtum der ansässigen Familien, sei es beim Besuch des

alten deutschen Friedhofes mit den verwitterten Grabsteinen, welche teilweise

noch zu entziffern waren. Wesentlich die Bauweise der einzelnen Gehöfte, die

dazu gehörenden großen Scheunen und Ställe, zeugten sie noch nach Jahren, wenn

auch zum größten Teil zerfallen oder notdürftig aufgebaut oder renoviert, vom

Wohlstand der ehemaligen Bewohner.

Die katholische Kirche aus dem 16. Jahrhundert ist mit ihrer alten Bauweise und

ihrer Ausstattung mit dem dazugehörenden Friedhof gut erhalten. Die evangelische

Kirche, ein Bethaus im Fachwerkbau aus dem 18. Jahrhundert, ist abgerissen,

vermutlich von den Polen, da es eine evangelische Kirche war. Vorher wurde sie

restlos geplündert. Die Orgelpfeifen lagen auf der Wiese herum, das Gestühl

vernichtet und die drei Glocken aus dem Turm abtransportiert.

Es sind neue Häuser seit dem letzten Krieg entstanden, jedoch ist die alte

Struktur des Dorfes gut sichtbar. Wie oft habe ich mich gefragt: Wo sind die

Kunzendorfer Familien geblieben? Haben sie die Kriegswirren, die Flucht oder

Ausweisung überlebt!?

Eine deutsch sprechende Polin habe ich bei unseren Besuchen wiederholt gefragt,

ob nicht außer meiner Familie andere Einwohner von Kunzendorf ihre Heimat wieder

aufgesucht haben? Letztes Jahr (2003) endlich eine positive Nachricht, ich

erfuhr von einem Ehepaar Gerhard Pachali, deren Wohnort und Telefonnummer. So

ergab es sich im Laufe der Monate Juni und Juli, daß ich nach und nach einige

Verbindungen zu ehemaligen Kunzendorfern ausmachen konnte. So erfuhr ich nicht

nur Einzelheiten vom Leben auf dem Gut, der Hochzeit und Leben meiner Eltern,

sondern auch - was mir sehr wichtig erschien - von der Nachkriegszeit, Flucht,

Vertreibung und Einmarsch der Russen. Ich will nun anhand der Aussagen

ehemaliger Kunzendorfer, das Schicksal des Dorfes zusammenfassend erzählen, um

dieses unseren Nachfahren zu erhalten. Damit unsere Heimat Schlesien nicht

vergessen wird und in Erinnerung bleibt, vor allem Kunzendorf.

Es ist nicht nur das Dorf mit seiner charakteristischen Struktur eines

Straßendorfes, die Hauptstraße von Polkwitz kommend, beidseits mit alten

Laubbäumen begrenzt, sondern auch die Landschaft mit den großen Wiesen, Feldern

und zum Teil noch sehr alten Waldbeständen, in denen im Spätsommer reichlich

Pilze und Blaubeeren zu finden sind, und im Frühjahr, aus allen Richtungen

kommend, der Kuckucks-Ruf den Spaziergänger erfreut. Dazwischen lässt sich im

Dorf das Klappern der Störche vernehmen. Ungefähr fünf bis sechs Storchennester

mit Jungstörchen haben wir bei unseren Besuchen gezählt. In den nahen

Feuchtwiesen, die sich westlich von Kunzendorf weit ausbreiten, finden die

Störche reichlich Nahrung. Gänse, Hühner, Enten und Katzen sind wie in früheren

Zeiten in den Gärten und auf der Straße oder laufen einem über den Weg.

Spielende Kinder gehören ebenso zu dem Ortsbild wie sich unterhaltende Frauen

und Männer. Es geht heute gemütlich zu in Kunzendorf. Grund ist immer noch die

hohe Arbeitslosenzahl. Trotz der fortschrittlichen Wirtschaftslage in Polkwitz,

wo ein VW-Werk seit ca. drei Jahren mit der Produktion von Dieselmotoren der

Bevölkerung Arbeit und Wohlstand bringt, der aber leider in den Landgemeinden

noch auf sich warten läßt. Nur so ist es zu verstehen, dass die Häuser im Dorf

zum Teil recht traurig dastehen. Mauern, Dächer und Häuser sind teils am

Zerfallen oder brauchen dringend eine Instandsetzung, wozu erhebliche

finanzielle Mittel benötigt werden. Diese höchst notwendigen Mittel hat die

jetzige polnische Bevölkerung nicht, noch nicht. Hoffentlich wird das besser,

wenn Polen im Mai dieses Jahres (2004) in die EU integriert wird. Es tut weh,

sieht man den Verfall der geliebten Heimat von Jahr zu Jahr in größerem Ausmaß.

Jedoch das Land ist und bleibt Schlesien! Die Hügel und Berge, die weite Ebene,

die großen Wälder, Felder und Wiesen. Der Kreislauf der Natur bleibt für immer.

Die Natur trägt hier ihr eigenes typisches Bild - einfach Schlesien. Die Erde,

seit Jahrhunderten von schlesischen Menschen bearbeitet, bepflanzt und geliebt.

Kunzendorf war noch während des zweiten Weltkrieges ein blühendes Dorf. Die

Bauernhöfe hatten eine mittlere Größe und, wie noch heute gut zu erkennen ist,

eine großzügige funktionelle Bauweise für Mensch, Vieh, Ackergeräte und

Lagervorräte. Im Dorf waren bis 1945 noch zwei Gasthäuser mit einem Saal für

Festlichkeiten, Paul Riediger führte gleichzeitig eine Schlachterei. Außerdem

waren ansässig: zwei Tischlereien von Otto Arlt und Willi Karschunke, zwei

Schmieden von Robert Walter und Gustav Karschunke, eine Bäckerei mit Kaufladen

von Alfred Kunze, ein Gemischtwarenladen von Anna Dittmann, eine Sattlerei von

Paul Lissel, der nach Gustav Fiedler viele Jahre Bürgermeister war und 1944

verzog, eine Schneiderei von Alfred Kurz, eine Viehhandlung mit Nutz- und

Schlachtvieh von Herbert Schwerdtner und eine Kohlenhandlung von Fritz Kunze,

der auch als Fleischbeschauer tätig war. Zu erwähnen wäre noch die Spar- und

Darlehenskasse, die von Hermann Niedergesäß geführt wurde. Als Standesbeamter

war Gustav Adam tätig. Bürgermeister war zuletzt Malermeister Martin Dittmann,

Schiedsmann war Fritz Kunze.

Auf dem Gut, welches von 1500 ha Feldmark 500 ha der Gemarkung Kunzendorf für

sich bewirtschaftete und dem jeweiligen Gutsbesitzer gehörte, waren Ende des

zweiten Weltkrieges ca. 30 Arbeiter und Angestellte beschäftigt. Sie arbeiteten

auf dem Gut als Treckerführer, Melker, Ställmacher und ähnliches. Im Schloß

waren ein Diener August Wiesner mit seiner Familie, eine Köchin und vier bis

fünf Hausangestellte tätig. Ebenso sorgten im gutseigenen Garten ein Gärtner mit

Gehilfe für frisches Obst und Gemüse. Für den Wald war ein Förster

verantwortlich. Das Schloß wurde bereits 1795 von dem schlesischen Baumeister

Carl Gotthard Langhans (er stammt aus Landeshut im Riesengebirge) erbaut, der

unter anderem auch das Brandenburger Tor erbaute. Ein Bau, welcher durch seine

stabile Bauweise (die Außenmauern sind ca. 1 bis 1,5 Meter dick) bereits über

zweihundert Jahre der Mittelpunkt von Kunzendorf bildet, und dem dazugehörenden

Gutshof, der wahrscheinlich schon älter ist als das Schloß. So war Kunzendorf in

seiner Gesamtstruktur eine durchaus selbständige Gemeinde mit eigener Feuerwehr,

Hebamme, Schule, Bürgermeister und Gemeinderat.

1926 erwarb Gerhard Silomon-Pflug das Anwesen. Er heiratete zum zweiten Mal.

1930 wurde seine Tochter Inge im Haus geboren und getauft, 1933 wurde seine

Tochter Hannelore im Haus geboren und getauft. Der vom ehemaligen Gutsbesitzer

Gerhard Silomon-Pflug erstellte Kindergarten im Dorf galt als sozialer

Fortschritt. Leider verstarb Gerhard Silomon-Pflug zum großen Leid seiner

Familie und seiner Mitarbeiter schon Anfang 1934, seine Ehefrau führte noch bis

Ende 1936 das Gut weiter, mußte es dann aber aufgrund der schlechten

wirtschaftlichen Lage Ende 1936 in neue Hände übergeben.

Neuer Besitzer war der Prinz Johann-Georg Prinz zu Schleswig-Holstein. Er fiel

1941 an der Ostfront, als Erbe übernahm sein Bruder Friedrich-Wilhelm Prinz zu

Schleswig-Holstein, auch er starb den Heldentod. Der dritte Bruder Ferdinand

Prinz zu Schleswig-Holstein übernahm als letzter Erbe das Gut und mußte Anfang

1945 mit seiner Familie das Gut verlassen. Bis zu dieser Zeit befanden sich Haus

und Hof in guten Händen. Besitzer des Schlosses war 1791 eine Familie von

Eckartsberg, wie lange sie auf dem Gut lebten ist nicht bekannt. Vermutlich bis

das Gut 1862 von Reinhold von Winterfeld bewirtschaftet wurde. Nächster Besitzer

war Siegesmund von Urbanovski, genannt im Jahre 1905. Von ihm zeugt auch eine

Stiftertafel in der katholischen Kirche zu Kunzendorf. 1922 ist ein H. Harrer

als Besitzer eingetragen.

1945 nahm das schwere Schicksal der Gemeinde Kunzendorf-Greif ihren Lauf. Das

wunderschöne gepflegte Dorf ging seinem Untergang entgegen. Die große Flucht der

Bevölkerung aus ganz Schlesien, besonders der Grenzgebiete, hatte bereits Anfang

Januar 1945 begonnen. Die Front rückte immer näher und es war bereits abzusehen,

daß der grausame Krieg seinem Ende zuging. Durchhalteparolen verhallten und die

Bevölkerung traf Vorbereitungen zur Flucht. So auch in Kunzendorf. Anfang 1945

hatte das Dorf Einquartierung. Die Brandenburger Divison (deutsche Wehrmacht)

war kampfbereit und die Einwohner fluchtbereit. Schon kurz nach Weihnachten

1944/45 kam Prinz Ferdinand zu Schleswig-Holstein als Offizier für kurze Zeit

von der Ostfront nach Kunzendorf, machte kund, daß er seine hochschwangere Frau

in Sicherheit bringen würde und forderte weitere Personen auf, sich den

Vorbereitungen zur Flucht anzuschließen. Die Prinzessin, eine Tochter von

Großherzog von Mecklenburg aus Ludwigslust, fuhr mit nur wenigen Personen ab

Kloppschen mit dem Zug in ihre Heimat. Da es seitens des Bürgermeisters noch

keine Aufforderung zur Flucht gab, blieben die Arbeiter und Angestellten des

Gutes und die Bewohner von Kunzendorf bei ihren Aufgaben. Polen, Ukrainer und

Russen waren ebenfalls in Kunzendorf zu finden. Als Kriegsgefangene und

Zwangsarbeiter fristeten sie hier ihr Leben. Gekennzeichnet durch ein Symbol (für

Polen ein Aufnäher PL), Russen und Ukrainer hatten auf einem Dreieck als

Kennzeichen Ost auf ihre Kleidung vermerkt.

Für das Gut waren als Arbeiter ca. 24 bis 25 russische Kriegsgefangene in einer

Feldscheune untergebracht. Diese wurden durch Stacheldraht und nachts durch die

Bewachung invaliderter deutscher Kriegsversehrten gesichert. Tagsüber mußten sie,

wie auch die Ausländer im Dorf, in der Landwirtschaft arbeiten. Man kann nur

hoffen, daß die armen Männer und Frauen menschenwürdig betreut wurden.

Inzwischen rückte die Front immer näher und die Kunzendorfer richteten sich zum

Aufbruch. Planwagen wurden mit Hausrat und Vorräten beladen und die besten

Pferde bereitgestellt. Die Front näherte sich schneller als angenommen. Es ist

anzunehmen, daß die Berichterstattung und Verbindungen innerhalb des Heeres und

der einzelnen Einheiten vielerorts zerstört waren. Wie ist es sonst zu erklären,

daß sich zersprengte Gruppen deutscher Soldaten zu Fuß und motorisiert in Greif

und Kunzendorf befanden.

Unbemerkt standen plötzlich am 8.Februar 1945 (nachmittags) von der Bergmühle

kommend 40 bis 50 russische Panzer an der Hauptstraße Polkwitz Kunzendorf. Sie

schossen blindlings in das Dorf auf Häuser und Dächer. Ein Geschoß landete auch

im Dachstuhl des Schlosses. Deutsche Militärfahrzeuge versuchen vor ihnen zu

flüchten, sie wurden von hinten beschossen, brannten bereits und wurden trotzdem

noch gefahren. Flucht mit dem brennendem Heck in größter Not! Nur wenige

Einwohner von Kunzendorf waren bereits zu dieser Zeit auf der Flucht und der

größte Teil der Bevölkerung war noch im Ort. Sie konnten ihrem harten Schicksal

nicht mehr ausweichen. Angst und Schrecken verbreiteten sich im Dorf. Man rückte

zusammen, denn die Nachrichten die dieser Invasion vorauseilten, waren nicht

sehr ermutigend. Darum war es erstaunlich, daß der Feind die deutschen

Soldaten zum Teil ohne einen Schuß abzugeben vorbeifahren ließ. Am 9.Februar

folgten die Infantrieeinheiten russischer Soldaten der Panzervorhut.

Schützenpanzer mit Flaggwaffen, die die noch vereinzelt im Luftraum befindlichen

deutschen Kampfflugzeuge versuchten abzuschießen. Nach den Infantrieeinheiten

kamen die ersten Versorgungsfahrzeuge für Sprit und Waffen. Nahrungsmittel wie

Fleisch usw. holten sich die Eroberer von den Einwohnern. Auch Stutebecker-LKWs,

eine der modernsten Waffen, die den Russen von Amerikanern geliefert wurden,

gehörten zu den russischen Einheiten. Die Übermacht des Feindes zeigte sich

überdeutlich und es mag manchen auf die Wunderwaffe hoffenden Deutschen

bereits bewußt geworden sein, daß jetzt Handeln angesagt war. Der

Selbsterhaltungstrieb wuchs. Die Führung wurde für viele bedeutungslos,

Selbsthilfe, wenn möglich in der Gemeinschaft, war angesagt. So auch in

Kunzendorf. Die Familien rückten zusammen, bildeten Gruppen in Ober-, Mittel-

und Niederdorf. Sie mußten ertragen, daß geplündert wurde, ein Privileg des

Siegers. Ausgeartet war dieser Zustand sicher auch dadurch (es war sicherlich

nicht beabsichtigt, jedoch leichtsinnig), daß die großen Vorräte der zum Gut

gehörenden Brennerei nicht vernichtet worden waren. Ein willkommener Anlaß für

die russischen Soldaten, sich reichlich mit dem Lebenselixier (Schnaps) zu

bedienen.

Die Folgen waren verheerend. Eine wilde Schießerei im Dorf forderte ein

Menschenleben. Ein vierzehnjähriges Mädchen, Herta Pachali, im Haus der Eltern

auf einer Ofenbank sitzend, erlag einem Kopfschuß durch eine Kugel, welche von

der Straße aus durch das Fenster abgeschossen wurde. Auch Bürgermeister Martin

Dittmann wurde erschossen, ein tragischer Tod. Um seine Ziegen zu füttern, mußte

er vom Haus eine Straße überqueren. Eine Nachbarin sah ihn, wandte sich an einen

Russen mit den Worten das Nazi, das Nazi. Darauf hin wurde er in einen Jeep

geladen und abtransportiert. Wenige Zeit später fand man ihn durch einen

Genickschuß getötet. So wurde indirekt auch eine Kunzendorferin zum Täter.

Die Front verzog sich weiter nach Westen (Richtung Berlin), doch folgten noch

bis Ende des Krieges eine ständige Präsenz der russischen Versorgungsfahrzeuge

in Kunzendorf. Das Leid der Bevölkerung nahm ständig zu, ein Kampf ums Überleben

inmitten der chaotischen Verhältnisse. Die Zwangsarbeiter und gefangenen Russen,

die sich im Dorf befanden wurden abtransportiert. Nicht in die ersehnte Freiheit

zu ihren Familien, sondern nach Sibirien in Lager. Die Begründung seitens

Stalins: Sie hätten als Partisanen kämpfen können. Was muß das für die armen

Menschen grausam gewesen sein.

Die Zeit verging bis zur endgültigen Ausweisung der Deutschen kurz vor der Ernte

1947. Bis dahin vergingen noch viele Monate der Not und Pein. Die Arbeit war

hart. Junge Burschen versorgten die Kühe, welche zusammengetrieben im Oberdorf

standen. Die Felder mußten bestellt werden und die tägliche Arbeit unter

Aufsicht der russischen Besatzung ohne Freiheit gehörte zum Leben. Aber im

Gegensatz zur Bevölkerung in den großen Städte u.a. Glogau, Breslau, Hirschberg

oder Liegnitz, durften die Kunzendorfer, wenn auch eingeschränkt, in ihren

Häusern wohnen bleiben.

Das Schloß wurde weitgehendst geplündert. Hausrat und Möbel zerstört. Ebenso in

späterer Zeit das Försterhaus im Gutshof. Doch wer hat die Gräber auf dem

Friedhof aufgebrochen, und die Toten in ihrer Ruhe gestört? Wer hat die Gruft

meiner Familie im Park aufgebrochen und die Grabplatte entwendet? Wenn sich

schon die Lebenden aus Rache und Gewinnsucht gegenseitig zerstören, so sollten

doch die Toten nicht miteinbezogen werden.

Bis zum Kriegsende waren in Deutschland unzählige Opfer zu beklagen, und als das

Morden vorbei war, begann der Exodus für Millionen deutscher und polnischer

Familien. Die Siegermächte hatten beschlossen, daß die in Schlesien verbliebenen

Deutschen ausgewiesen werden. Polen aus dem Osten Polens mußten zwangsweise ihre

Heimat verlassen und wurden in die verlassenen Häuser, Wohnungen und Gehöfte der

Deutschen eingewiesen. So wurden auf einem Schlag viele Deutsche und Polen

heimatlos. Ob jung oder alt, ohne Rücksicht wurden Familien entwurzelt und ihrer

Heimat beraubt.

Für die Kunzendorfer kam der gefürchtete Tag X kurz von der Ernte 1947. Binnen

einer Stunde kam der Ausweisungsbefehl. Pro Person wurde 50 kg Gepäck erlaubt (genau

gewogen). Menschen und ihre Habe wurden auf Pferdewagen über Wiesau nach

Kloppschen auf den Bahnhof gebracht. Offene Güterwagen brachten die

Ausgewiesenen nach Chemnitz und in andere Städten, wo sie versuchten seßhaft zu

werden. Die Sehnsucht nach der Heimat der eigenen Scholle, war für einige kaum

zu ertragen, waren doch die Familien durch Generationen mit der Heimat tief

verbunden.

Anfang Sommer 1947 begann im Dorf der große Wandel. Kaum waren alle deutschen

bzw. kunzendorfer Familien ausgewiesen, kamen schon die ersten polnischen

Familien und wurden in die frei gewordenen Bauernhöfe in Kunzendorf wie auch in

den Wohnungen der umliegenden Dörfer und Städte eingewiesen. Auch die Polen

waren aus ihrer Heimat vertrieben, aus Ostpolen, das Land wurde Rußland

zugesprochen. So haben die damaligen Weltmächte Amerika, England, Frankreich und

Rußland grausam entschieden. Schlesien wurde polnisch und Millionen Menschen

wurden entwurzelt.

Auch im Schloß zogen Polen ein. Was in den Jahren von 1947 bis 1978 mit dem

Schloß geschah, ist zeitgenau nicht auszumachen. Man spricht von einem

Altersheim und Kindergarten in vergangener Zeit. Das ein Kindergarten im

Untergeschoß war, steht fest, ebenso die Tatsache, daß 1978 der Gutshof als

Kombinat in Betrieb war. In den Ställen standen Vieh die Acker wurden angebaut,

nur sah alles recht marode aus. Der Park war schon verwildert und vom Schloß,

den Ställen und Wohnhäuser fiel der Putz ab. Das Notwendigste wurde in den

Jahren ab 1945 an den Gebäuden instandgesetzt.

In den 90er Jahren sah alles trostlos aus. Die Ställe waren leer, die Fenster

zum Teil ohne Glas, der Hof verwildert. Im Park standen die Brennesseln

meterhoch, es gab kaum ein Durchkommen durch die vielen Sträucher und

überwucherten Bäume. Die Ruine eines Schwimmbads zierte den einstmals großen

Rasen mit Rosenrondell vor dem Schloß.

Sehr gepflegt war alles in früheren Zeiten. Den Park durchkreuzten gepflegte

Wege, im Teich blühten im Sommer Wasser-Iris. Ein großer Gartenpavillon mit

Fasanerie (in dem Gehege wurden Fasane gezogen, welche dann zum Abschuß im

Herbst frei gelassen wurden) ergänzte den Park, der in englischem Stil angelegt

war. Ein großer Gemüsegarten gehörte, ebenso wie die daneben liegende Brennerei

zum Gutsbereich.

Das Schloß, von Carl Gotthard Langhans, der auch das Brandenburger Tor in Berlin

und andere Bauwerke in Schlesien schuf, im Jahre 1791 erbaut, ist mit seiner bis

zu 1,5 Meter starken Außenmauern und 1500 qm Wohnfläche ein imposanter Wohnsitz.

Seit über 200 Jahren für die verschiedenen Besitzer eine beschützende Heimstatt.

Das Schloß hat die wechselvolle Geschichte Schlesiens gut überstanden, bis es

endlich im Jahr 2000 wieder in private Hände kam. Ein Besitzer, der mit viel

Liebe in den kommenden Jahren Haus und Hof in alter Schönheit, Eleganz und

Zweckmäßigkeit wiederherstellt. Sämtliche Gebäude und der Park stehen unter

Denkmalschutz.

Über die Persönlichkeiten vergangener Besitzer ist zu berichten, daß Gerhard

Silomon-Pflug, - er hatte das Gut 1926 übernommen - Landwirtschaft studierte und

starke soziale Ambitionen hatte und auf das Wohl seiner Mitarbeiter großen Wert

legte. So erzählt eine Kunzendorferin, die sich noch gut an ihn erinnern kann,

daß er mit eigenen Mitteln einen Kindergarten erbaute, für Kinder der

Mitarbeiter und auch vom Dorf im Alter von einem bis vierzehn Jahren. Auch

sorgte er dafür, daß während der kälteren Jahreszeit seine Feldarbeiter gut

versorgt waren. So schenkte er unter anderem seinem ersten Treckerführer einen

Pelzmantel zum Schutz gegen die Kälte auf dem Traktor.

Seinen Kindern war er ein äußerst liebevoller Vater, sein früher Tod stürzte

seine Familie und die ganze Belegschaft in Haus und Hof in tiefste Trauer. Seine

letzte Ruhe fand er im Schloßpark. Nach 1945 wurde nach dem Einmarsch der Russen

das Grab zerstört, d.h. die bronzene Grabplatte wurde entfernt und die Gruft

aufgebrochen. Ich habe zusammen mit meinem Ehemann und mit der tatkräftigen

Hilfe des jetzigen Besitzers das Grab 2003 als Gedenkstätte wieder hergerichtet.

Von den nachfolgenden Besitzern von 1936 bis 1945 - den Prinzen von

Schleswig-Holstein - ist wenig bekannt. Sie hielten sich nur zeitweise in

Kunzendorf auf. Ihre Anwesenheit kündigte immer eine gehißte Fahne auf dem Dach

des Schlosses an. Alle drei waren passionierte Pferdeliebhaber - edle Pferde

gehörten schon immer zum Gut.

Der nächste Besitzer nach der Familie Silomon-Pflug war Prinz Johann-Georg zu

Schleswig-Holstein, er fiel 1941 in Rußland. Danach hat sein Bruder

Friedrich-Wilhelm zu Schleswig-Holstein das Gut geerbt. Doch auch er fand kurze

Zeit später den Heldentod in Frankreich.

Prinz Ferdinand zu Schleswig-Holstein als dritter Bruder übernahm Haus und Hof,

jedoch nur für kurze Zeit. Er kämpfte zwar auch als Offizier an der Ostfront,

konnte aber nach Weihnachten 1945 mit seiner Familien nach Glücksburg

übersiedeln. Auch die letzten drei Besitzer waren sehr aufgeschlossen gegenüber

den Belangen der Angestellten und ihrer Mitarbeiter.

Bleibt abschließend zu sagen, daß es mein größter Wunsch ist, daß Friede in

Kunzendorf einzieht und daß Kunzendorf wieder zum Blühen kommt!!

l¹sk - Dolny l¹sk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki

Dolnego l¹ska

Bêdê

wdziêczny za wszelkie informacje o historii miejscowoci, ciekawych

miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjêæ.

Wenn Sie

weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben

sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz Mietlicki e-mail -

itkkm@o2.pl